2025.05.14

名古屋のパーキンソン病リハビリテーション:最新のアプローチと効果

『パーキンソン病とは?その症状と影響』

パーキンソン病は神経系の進行性疾患であり、主に運動機能に影響を及ぼします。この病気は、ドーパミンを生成する神経細胞が減少することによって引き起こされ、震え(ふるえ)、筋肉のこわばり、運動の遅れ、平衡感覚の障害といった症状が現れます。これらの症状は、日常生活に多大な影響を及ぼし、患者の自立性や生活の質を低下させることがあります。

さらに、パーキンソン病は身体的な症状だけでなく、精神的な影響も伴うことがあります。うつ症状や不安感、認知機能の低下が見られることがあり、これらは患者自身だけでなく、家族や介護者にも大きな負担となります。したがって、パーキンソン病に対する理解と適切なサポートが非常に重要です。これらの症状や影響を理解することで、患者やその家族はより効果的に対処するための情報を得ることができます。

『名古屋でのパーキンソン病患者の現状』

名古屋におけるパーキンソン病患者の現状は、様々な課題と向き合っています。まず、名古屋市の高齢化が進む中で、パーキンソン病を抱える患者数も増加しています。この病気は、運動機能の低下や精神的な影響を及ぼし、日常生活の質を大きく左右します。患者は、家族や介護者の支援を受けながら、リハビリテーションや医療的なサポートを求めています。

また、名古屋には専門的な医療機関や介護施設が増えているものの、地域によってはアクセスの不便さが問題視されています。特に、通院やリハビリが必要な患者にとって、交通手段の確保や移動の負担は大きなストレス要因となります。このため、医療機関と介護施設の連携強化が求められています。

さらに、名古屋ではパーキンソン病患者同士の交流や情報共有を促すコミュニティ活動も進められています。これにより、患者が孤立せずに支え合う環境が整いつつあり、リハビリへの取り組みや精神的なサポートが得られるようになっています。このような現状を踏まえ、名古屋でのパーキンソン病患者の生活は改善の兆しを見せていますが、さらなる支援やリソースの充実が求められています。

『病院と連携した最新リハビリ手法の紹介』

名古屋におけるパーキンソン病リハビリテーションは、病院と連携した最新の手法が不可欠です。これにより、患者の症状に応じた個別化されたリハビリを実現し、より効果的な治療を提供しています。病院の医師や専門家と連携することにより、患者は最新の医学的知見に基づいたリハビリを受けることができます。このようなアプローチは、患者のモチベーション向上にも寄与し、治療効果を最大化することにつながります。

具体的には、名古屋の医療機関では、理学療法士や作業療法士が協力し、患者の身体機能を改善するためのプログラムを提供しています。例えば、運動療法や認知リハビリテーションを組み合わせたプログラムがあり、これにより患者は身体的な機能だけでなく、精神的な健康も向上させることが可能です。また、地域のナーシングホームとも連携し、退院後の継続的なサポート体制を確立しています。

このように、病院と介護施設が一体となって提供するリハビリテーションは、名古屋のパーキンソン病患者にとって、より質の高い生活を支える重要な要素となっています。患者やその家族は、こうした最新のリハビリ手法を積極的に活用し、日常生活の質を向上させることが期待されます。

『LSVT BIG・LOUD療法の効果と実施施設』

LSVT BIG・LOUD療法は、パーキンソン病患者に特化したリハビリテーション手法であり、運動機能と発声を改善することを目的としています。この療法は、患者がより大きく、はっきりとした動作や発声を行うことで、日常生活での自立度を高めることが期待されます。特に、運動能力の向上は、転倒を防ぎ、生活の質を向上させるために重要です。

名古屋では、LSVT BIG・LOUD療法を実施している施設がいくつかあります。例えば、名古屋市内の特定の病院やリハビリテーションセンターでは、専門のセラピストがこの療法を提供しています。これらの施設では、患者の個別のニーズに合わせたプログラムが組まれ、効果的なリハビリが行われています。実際に、この療法を受けた患者からは、身体的な改善だけでなく、心の面でもポジティブな影響を受けたとの声も多く寄せられています。

LSVT BIG・LOUD療法は、運動とコミュニケーションの両面に焦点を当てているため、患者が社会的な活動にも積極的に参加できるようになることが期待されます。このように、名古屋におけるLSVT療法は、パーキンソン病患者にとって大きな意味を持つ取り組みとなっています。

『名古屋式継続リハビリモデルの概要』

名古屋式継続リハビリモデルは、パーキンソン病患者が病院とナーシングホーム、自宅を往復しながら、個々の状態に応じたリハビリを継続することを目的としています。このモデルの最大の特徴は、医療機関と介護施設が緊密に連携し、患者の生活全般をサポートする点にあります。

まず、治療の一環として施設でのリハビリが行われ、その後、自宅での自主的な運動や生活支援が強調されます。これにより、患者は自宅でも安心してリハビリを続けられる環境が整います。このようなアプローチにより、患者の生活の質が向上し、症状の進行を遅らせる効果が期待されます。

さらに、名古屋式継続リハビリモデルでは、地域内の医療・介護の連携が強化されることで、患者だけでなく、介護する家族に対してもサポートが提供されます。具体的には、定期的なカンファレンスを通じて情報共有が行われ、最適なケアプランの策定が進められています。このように、名古屋式のアプローチは、パーキンソン病患者にとって、より効果的で持続可能なリハビリの実現に寄与しています。

『症状別の個別リハビリ戦略を考える』

パーキンソン病は症状が多様であり、個々の患者さんの状態に応じたリハビリ戦略が重要です。まず、症状には運動障害、非運動障害、精神的な影響が含まれます。これらに対処するためには、患者さんごとに適切なアプローチを選択する必要があります。

例えば、運動障害に対しては、歩行やバランスの改善を目指したリハビリが効果的です。具体的には、ストレッチや筋力トレーニングを取り入れると良いでしょう。また、パーキンソン病特有の動作の改善には、LSVT BIG療法などが有用です。これにより、患者さんの運動機能が向上し、日常生活の質も改善されます。

一方、非運動障害、例えば、睡眠障害やうつ症状には、心理的サポートや薬物療法が必要です。専門の医療機関やナーシングホームと連携し、患者さんの心理的なケアを行うことが、リハビリ成功の鍵となります。

このように、症状別の個別リハビリ戦略を考えることで、患者さんがより良い生活を送れるようになることを目指しています。個々のニーズに応じたアプローチを通じて、リハビリの効果を最大化し、患者さんの自立支援を促進することが重要です。

『介護保険を活用したリハビリサービスの利用法』

介護保険を活用することで、パーキンソン病のリハビリサービスをより効果的に利用できます。介護保険は、医療費の負担を軽減し、リハビリテーションサービスを受けるための大きな助けとなります。特に、名古屋市内では多くの医療機関やナーシングホームがこの制度を利用したリハビリプログラムを提供しています。

介護保険を活用する主な理由は、経済的な負担を軽減できる点です。例えば、訪問リハビリや通所リハビリサービスは、介護保険の対象となり、自己負担額が減少します。名古屋市内で提供されているこれらのサービスには、専門の理学療法士や作業療法士が関与し、個々の症状に合わせたプログラムが組まれます。

具体的には、まず市区町村の窓口で介護認定を受けることが必要です。その後、ケアマネジャーと相談しながら、自分に合ったリハビリサービスを選択することができます。このプロセスを通じて、患者のニーズに応じた継続的なリハビリテーションが実現し、生活の質を向上させることが期待できます。

介護保険をうまく活用することで、パーキンソン病の症状に対処しながら、より充実した日常生活を送る手助けとなるでしょう。

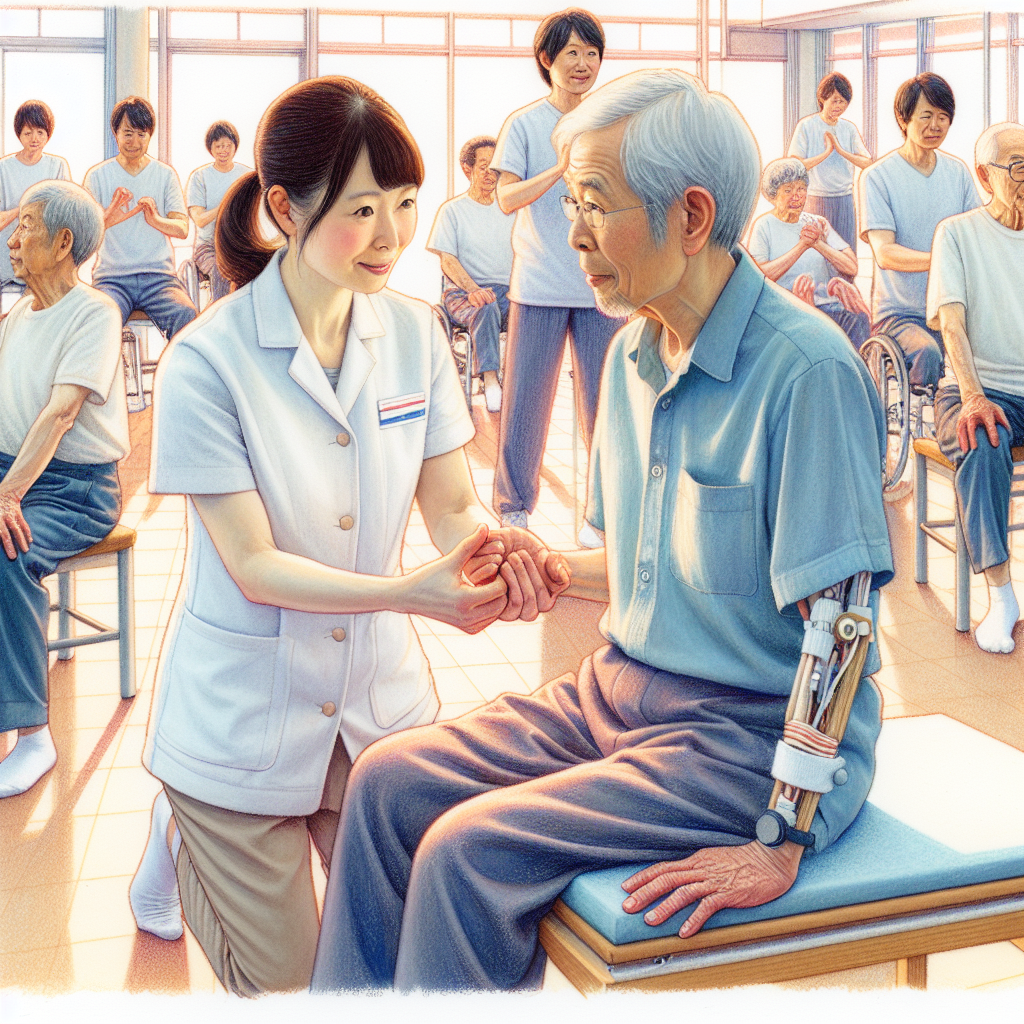

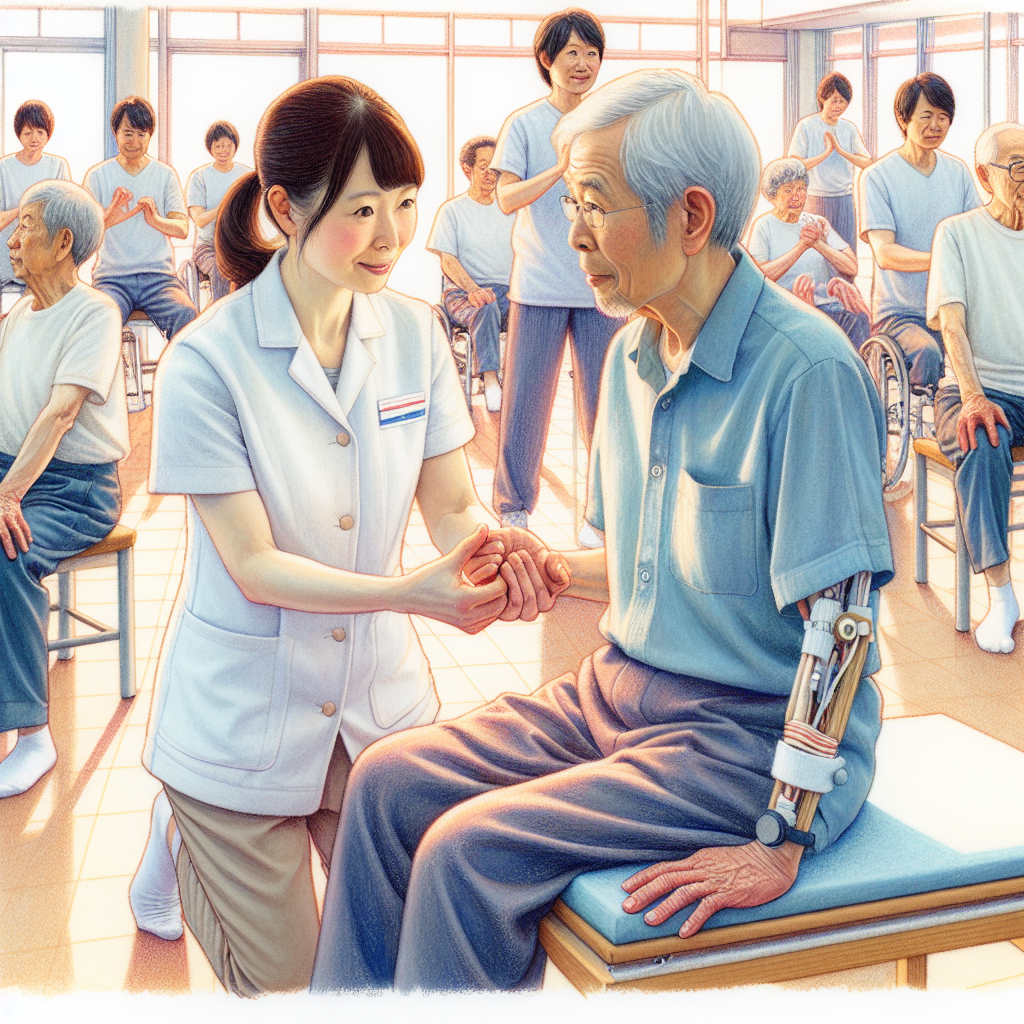

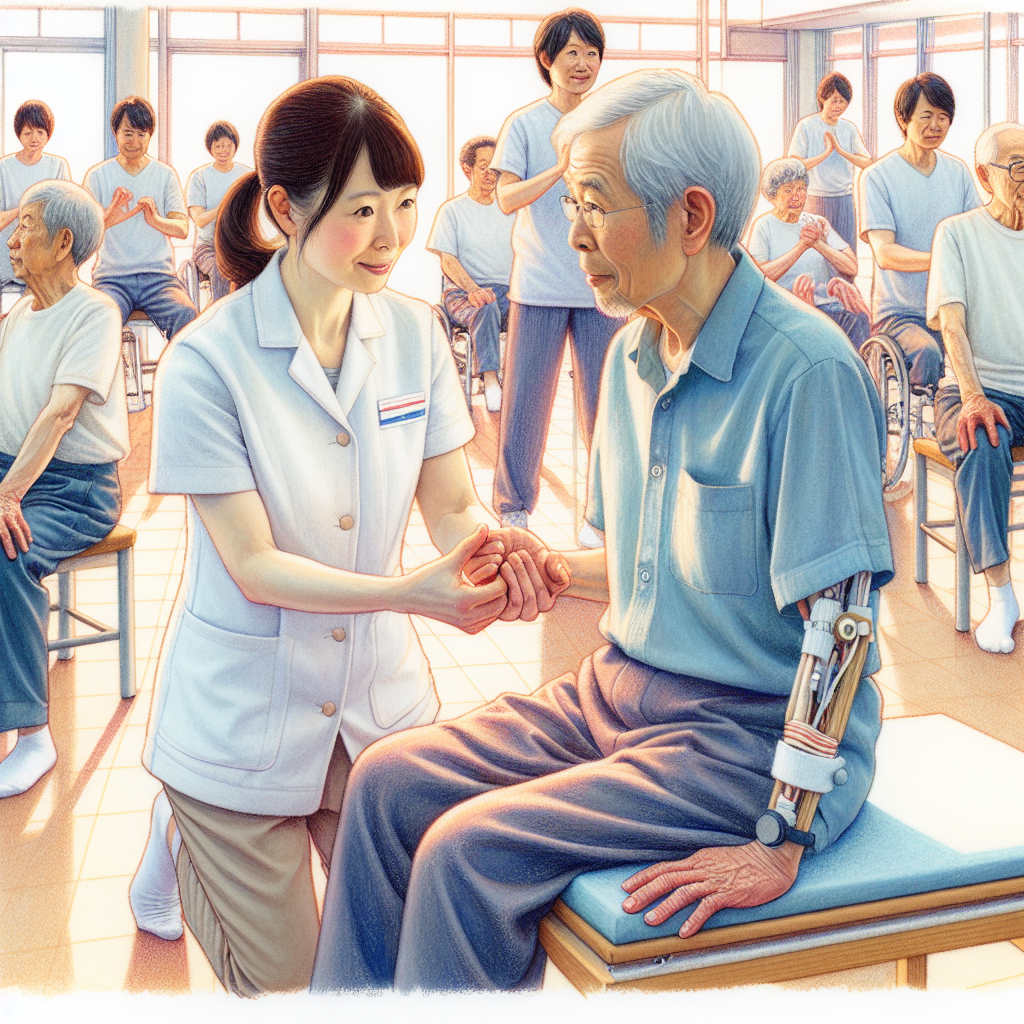

『集団リハビリが生むコミュニティの力』

集団リハビリは、パーキンソン病患者にとって重要なコミュニティの一部を形成します。この形式のリハビリは、患者同士が互いに支え合い、共感し合う場となるため、精神的な安心感をもたらします。特に名古屋では、地域の医療機関や介護施設が連携して集団リハビリプログラムを提供しており、参加者は同じ病気を抱える仲間とともに関係を築くことで、孤独感を軽減できます。

なぜ集団リハビリが重要なのでしょうか?それは、社会的なつながりが患者の生活の質を向上させるからです。研究によると、同じ経験を持つ人々との交流は、ストレスの軽減やモチベーションの向上に寄与します。例えば、名古屋のあるリハビリ施設では、患者が一緒に運動を行うことで、楽しさを感じながら身体機能を改善することが報告されています。

このように、集団リハビリは単なる運動の場にとどまらず、患者同士の絆を深め、共に励まし合う力を生むものです。したがって、名古屋でパーキンソン病に取り組む患者にとって、集団リハビリは欠かせない要素と言えるでしょう。コミュニティの力を活用し、より良いリハビリライフを実現していきましょう。

『患者と家族ができる日常生活での工夫』

パーキンソン病を抱える患者とその家族が日常生活でできる工夫は、生活の質を向上させるために非常に重要です。まず、家の中をバリアフリーにすることが基本です。例えば、滑りにくいマットを敷いたり、手すりを設置することで転倒リスクを減少させることができます。

次に、日常の動作をサポートする道具の活用もおすすめです。特に、持ち手が太いスプーンやフォーク、軽量の食器などは、握力が低下している方にとって非常に助けになります。また、衣服の着脱を容易にするためのファスナー付きの服や、ゴムバンド付きの靴も役立つでしょう。

さらに、コミュニケーションの工夫も重要です。家族が積極的に会話をし、感情や意見を表現できる環境を整えることで、心理的な安定を促すことができます。例えば、毎日の食事の際にその日の出来事を話し合ったり、趣味や興味を共有する時間を設けることが効果的です。

これらの工夫を通じて、パーキンソン病の症状を和らげ、より安心して日常生活を送ることが可能になります。家族が協力し合い、支え合うことで、患者の生活の質が向上することを目指しましょう。

『まとめ:次のステップとしての行動喚起』

名古屋でのパーキンソン病に対する理解が深まり、リハビリテーションの手法やサービスの選択肢も明確になりました。次のステップとして、まずは自身や大切な方に合ったリハビリプログラムを積極的に探し、参加することが重要です。

具体的には、LSVT BIG・LOUD療法を実施している施設を訪れ、専門家からのアドバイスを受けることをお勧めします。また、介護保険を活用し、名古屋市内のリハビリサービスを賢く利用することで、日常生活の質を向上させることができます。さらに、集団リハビリに参加することで、同じ悩みを抱える仲間と支え合い、モチベーションを高めることも可能です。

最後に、家族や介護者と情報を共有し、共に支え合う体制を整えることで、より良い生活を実現する手助けとなります。行動を起こすことで、パーキンソン病に立ち向かう力を得て、日々の生活をより豊かにしていきましょう。

【パーキンソン病については、お気軽にご相談ください!】

◎ナーシングホームかんな

〒468-0014

愛知県名古屋市天白区中平3-209

営業時間 8:30〜17:30