2025.04.30

名古屋におけるパーキンソン病リハビリテーションの最新情報

『パーキンソン病とは?症状と影響』

パーキンソン病は、神経系の進行性疾患であり、主に運動機能に影響を与えます。この病気は、ドーパミンを産生する神経細胞が減少することによって引き起こされ、震え、筋肉のこわばり、運動の遅れなどの症状が現れます。

これらの症状は、日常生活に多大な影響を及ぼす可能性があり、患者は移動やコミュニケーションに困難を感じることがあります。また、非運動症状として、睡眠障害、うつ症状、認知機能の低下なども見られ、これらは患者やその家族にさらなる負担をかける要因となります。

パーキンソン病の影響は、身体的な側面だけでなく、心理的、社会的な側面にも広がります。患者は、周囲とのコミュニケーションが難しくなることで孤独感を抱くことが多く、これにより生活の質が低下します。したがって、早期の診断と適切なリハビリテーションが必要不可欠です。この病気についての理解を深めることは、患者自身やその家族にとって、今後の支援方法を考える上でも重要です。

『名古屋でのリハビリテーションの必要性』

名古屋におけるパーキンソン病リハビリテーションの必要性は、患者の生活の質を向上させる上で非常に重要です。パーキンソン病は、運動機能に影響を与え、日常生活に支障をきたすことが多い病気です。このため、適切なリハビリテーションを受けることが、症状の進行を遅らせる手段となります。

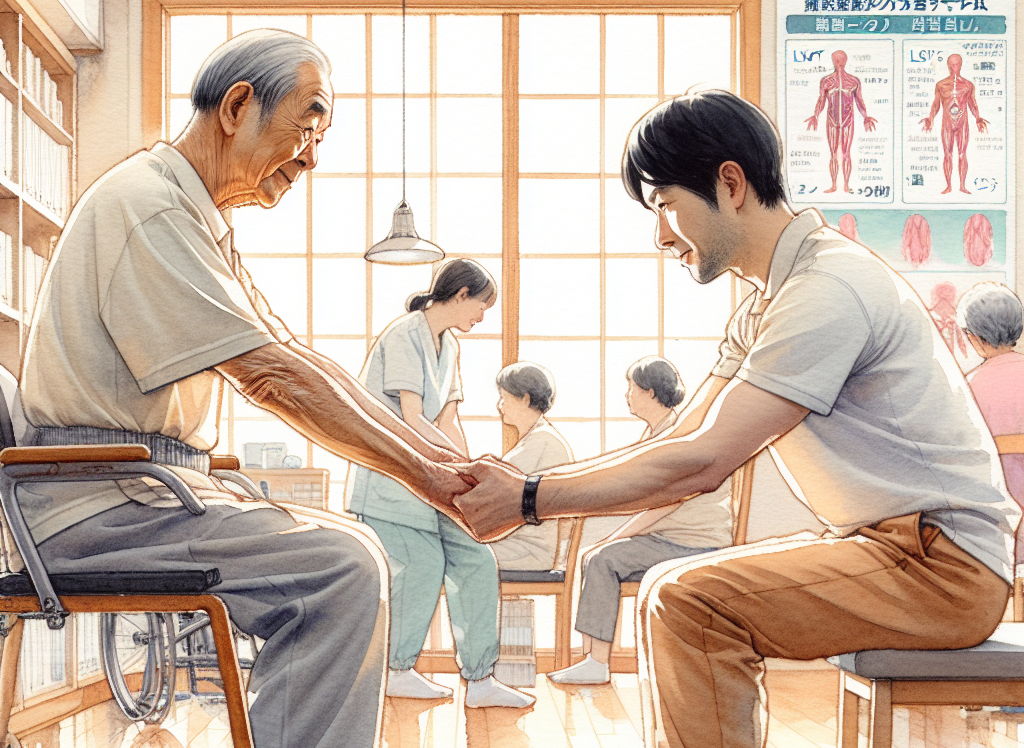

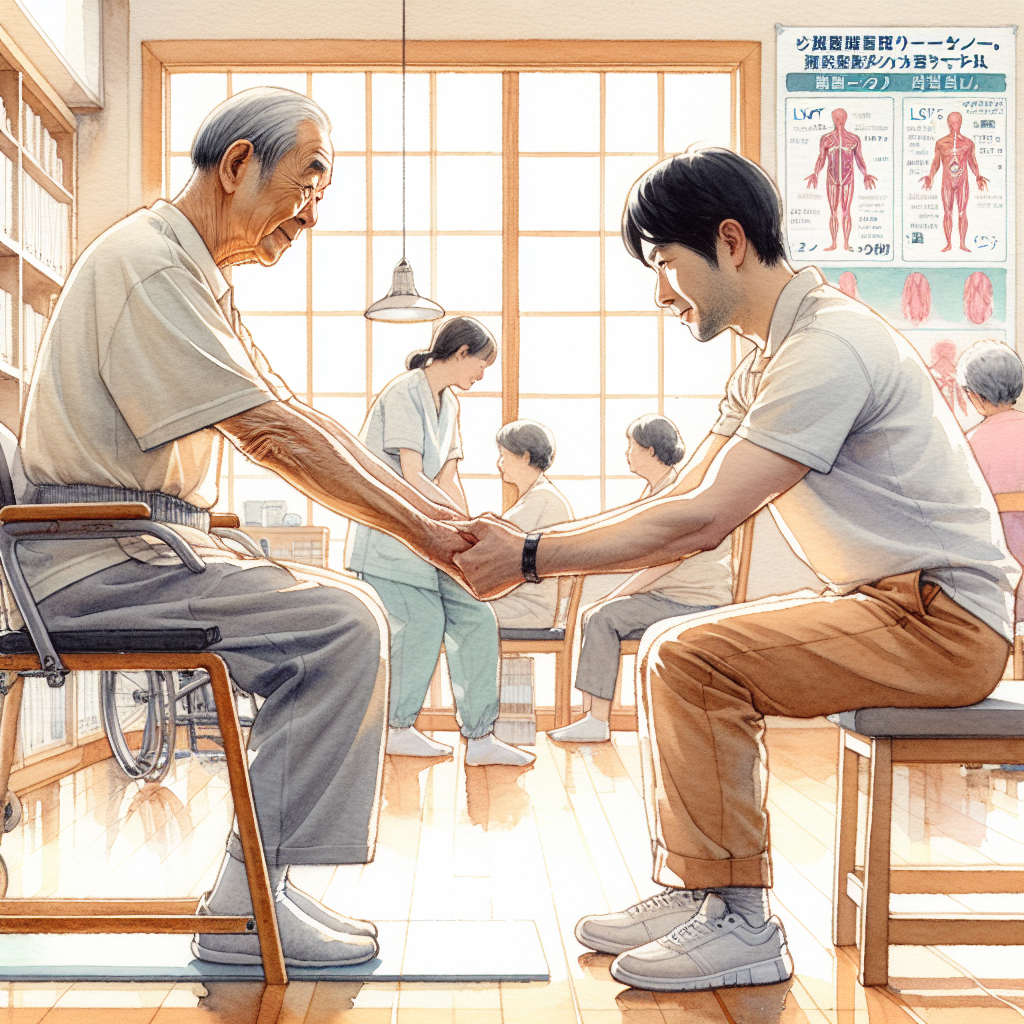

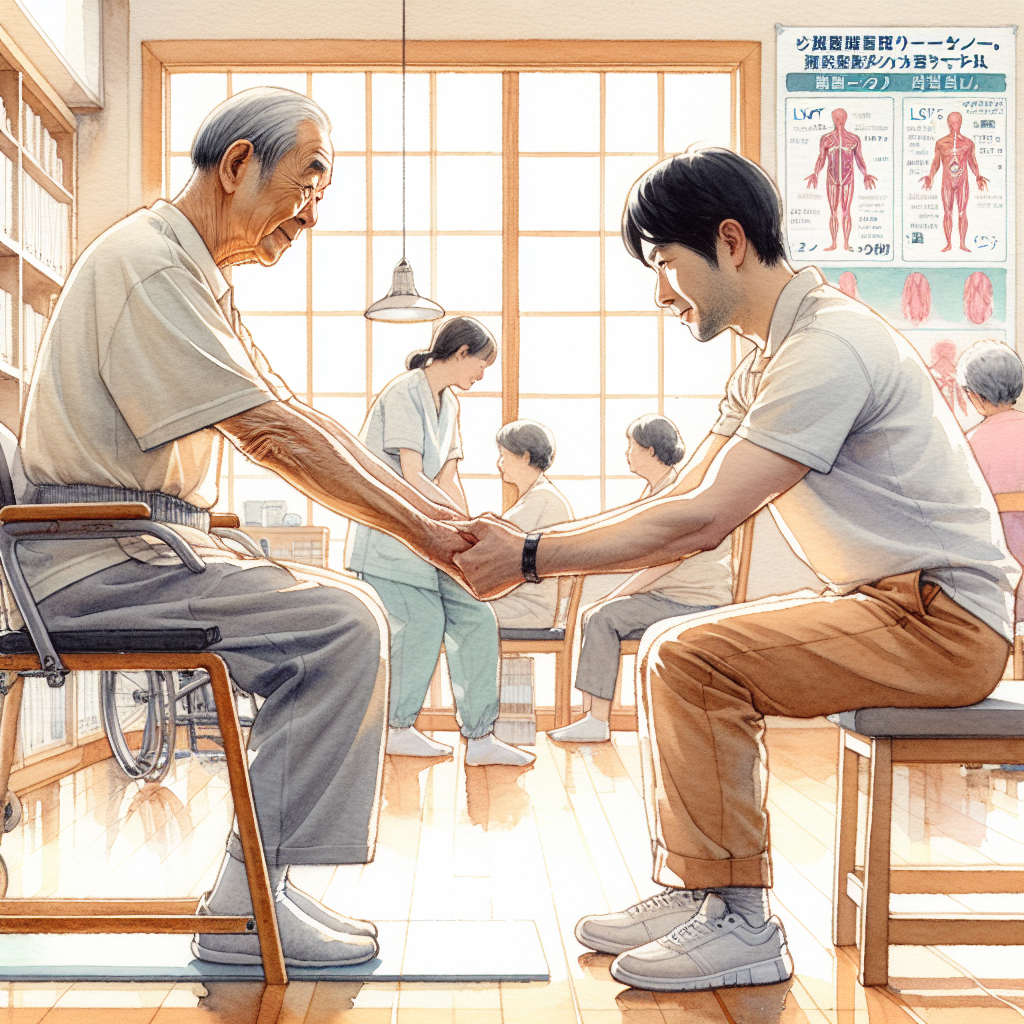

まず、リハビリテーションは患者の身体機能を維持・改善するために不可欠です。運動療法やリハビリプログラムを通じて、筋力やバランスを強化し、歩行能力を向上させることが期待できます。さらに、リハビリを行うことで、患者自身の自信を高め、社会参加を促進する効果もあります。

名古屋では、医療機関と連携した介護施設が多く存在し、専門的なリハビリテーションが受けられます。これにより、患者は医療的なサポートを受けながら、リハビリを継続することができます。家族もケアに関与しやすく、安心してサポートできる環境が整っています。

このように、名古屋におけるリハビリテーションは、パーキンソン病患者の生活を支える重要な要素であり、継続的な取り組みが求められます。適切な支援を受けることで、患者はより豊かな生活を送ることができるでしょう。

『最新のリハビリ手法:LSVT BIG・LOUD療法の効果』

LSVT BIG・LOUD療法は、パーキンソン病患者のリハビリテーションにおいて非常に効果的な手法として注目されています。この療法は、運動能力や発声を改善することを目的とした特別なプログラムです。特に、日常生活における動作の質を向上させるために設計されています。

この療法の重要な理由は、パーキンソン病によって引き起こされる身体的な制約や発話の障害を緩和する効果があるからです。研究によると、LSVT BIGでは、患者が大きな動きを意識的に行うことで、筋力や運動の協調性が向上し、日常生活での動作がスムーズになることが示されています。また、LOUD療法では、発声を大きくする訓練を行うことで、コミュニケーション能力が改善され、患者の社会的なつながりを持続させる助けとなります。

具体的には、名古屋市内の多くの医療機関やリハビリ施設がこの療法を取り入れており、実施後の患者の満足度も高いという結果が報告されています。特に、LSVT BIG・LOUD療法を受けた患者は、自信を持って動くことができるようになり、生活の質が大きく向上することが期待されています。

このように、LSVT BIG・LOUD療法は、パーキンソン病患者にとって、リハビリの新たな可能性を示す重要な手法です。患者とその家族がこの療法を通じて希望を見出すことができるよう、専門家による支援が求められています。

『名古屋市内の実施施設の紹介』

名古屋市内には、パーキンソン病のリハビリテーションを専門に行う施設がいくつか存在します。代表的な施設としては、名古屋市立病院のリハビリテーション科や、地域密着型のナーシングホームである「グッドライフケア」が挙げられます。これらの施設では、LSVT BIG・LOUD療法を取り入れたプログラムが提供されており、患者の運動機能とコミュニケーション能力を向上させることが期待されています。

具体的には、名古屋市立病院では、専門的なリハビリスタッフによる個別プログラムが実施され、患者の症状に応じた適切な運動療法が提供されています。また、グッドライフケアでは、デイサービスを通じて、集団リハビリのプログラムがあり、患者同士の交流が促進されることで、精神的なサポートも得られやすくなっています。このように、名古屋市内の施設では、医療と介護が連携した質の高いリハビリサービスが受けられ、患者の生活の質を向上させるための取り組みが行われています。

『病院と連携した介護施設の役割』

病院と連携した介護施設は、パーキンソン病患者のリハビリテーションにおいて重要な役割を果たしています。まず、患者が医療機関で受ける治療や診断情報を、介護施設がしっかりと受け継ぎ、個別のケアプランを作成することができます。これにより、患者が必要とするリハビリテーションの内容が明確になり、効果的な支援が可能になります。

さらに、介護施設は地域の医療機関と密に連携し、定期的な情報交換を行うことで、患者の状態に応じた適切なリハビリを提供します。例えば、医師の指示に基づいて、運動療法や生活支援を行い、患者のQOL(生活の質)向上を図ります。このような連携は、患者だけでなく、その家族にとっても安心感を与え、介護負担の軽減にもつながります。

最後に、病院と介護施設が協力することで、パーキンソン病の進行を遅らせるための継続的なフォローアップが実現します。これにより、患者は自宅での生活を維持しやすくなり、地域社会における支援ネットワークが強化されるのです。

『自宅を中心にした名古屋式継続リハビリモデル』

名古屋式継続リハビリモデルは、自宅を中心にしたパーキンソン病患者のための新しいアプローチです。このモデルでは、患者が自宅で行えるリハビリを重視し、病院や介護施設としっかり連携を図ることが重要です。自宅でのリハビリは、安心感や生活の質を向上させるだけでなく、患者が日常生活の中で自然に運動を取り入れられることを目指しています。

持続可能なリハビリのためには、家族の支援も不可欠です。例えば、家族が患者と一緒に簡単な運動を行ったり、リハビリの進捗を見守ることで、患者のモチベーションが高まります。その結果、より効果的なリハビリが実現します。さらに、名古屋には多くの専門医がいるため、定期的に医療機関を訪れて専門的なアドバイスを受けることも大切です。

このように、自宅を中心にした名古屋式継続リハビリモデルは、患者が自分らしい生活を維持しながら、リハビリに取り組むための有効な方法です。家庭でのサポートと医療機関との連携が、患者の生活の質を向上させる鍵となります。

『症状別の個別リハビリ戦略とは』

パーキンソン病は、患者ごとに異なる症状が現れるため、症状別の個別リハビリ戦略が求められます。例えば、震えや筋肉のこわばりが強い場合、リハビリでは柔軟性を高めるストレッチや、筋力を強化する運動が有効です。これにより、日常生活での動作がスムーズになり、生活の質が向上します。

次に、歩行障害に特化したプログラムがあります。歩行のバランスを改善するためのトレーニングや、転倒予防のためのサポートが重要です。名古屋の専門施設では、これらのリハビリを個別に設計し、患者の進行状況に応じて調整します。

また、嚥下障害が見られる場合には、食事の際の姿勢や食べる方法に対する指導が行われます。名古屋市内のリハビリ施設では、専門の言語聴覚士が個別に対応し、患者が安全に食事を摂れるよう支援しています。

このように、症状に応じた個別リハビリ戦略は、患者一人ひとりに合わせた効果的な治療方法を提供し、生活の質を向上させる重要な要素です。患者やその家族は、これらのプログラムを通じて、より良い生活を目指すことができます。

『介護保険を利用したリハビリサービスの活用法』

介護保険を利用したリハビリサービスは、パーキンソン病患者にとって非常に重要なサポートを提供します。まず、介護保険を利用することで、リハビリテーションの費用負担を軽減でき、定期的なケアを受けることが可能になります。これは、患者様の生活の質を向上させ、病気の進行を遅らせる助けとなります。

具体的には、名古屋市内のリハビリ施設では、介護保険を利用した個別のリハビリプログラムが提供されており、専門の理学療法士や作業療法士が患者様一人ひとりの症状に応じたプランを作成します。たとえば、運動機能の改善を目指すLSVT療法や、言語訓練を含むプログラムが実施されています。このようなサービスを受けることで、患者様は自宅での生活をより快適に送ることができ、日常生活の自立性が向上します。

さらに、介護保険を活用することで、地域の医療機関と連携したリハビリが可能となり、継続的なサポートが受けられます。これにより、家族の負担も軽減され、患者様の安心感が増すでしょう。リハビリサービスを積極的に利用し、効果的なケアを受けることをお勧めします。

『集団リハビリがもたらすコミュニティ効果』

集団リハビリは、パーキンソン病患者にとって非常に重要なコミュニティ効果をもたらします。まず、集団でのリハビリテーションは、患者同士が互いに励まし合い、共感する場を提供します。これにより、孤独感が軽減され、モチベーションが向上します。

さらに、集団リハビリでは、様々な運動や活動を通じて、他の患者の進捗や取り組みを観察することができ、自分自身のリハビリに対する意識が高まります。例えば、同じ症状を抱える仲間と一緒に取り組むことで、効果的な運動法や生活の工夫について学ぶ機会が増えます。

また、名古屋市内の介護施設では、集団リハビリを通じて患者同士のネットワークが形成され、情報交換や支え合いが行われています。これにより、患者は自分の経験を共有し、生活の質を向上させるための具体的なアドバイスを受け取ることができます。

このように、集団リハビリは単なる運動の場ではなく、患者が互いに支え合うことで、心身の健康を促進する重要なコミュニティの形成にも寄与しています。

『今後のリハビリへの取り組みと家族へのメッセージ』

今後のリハビリへの取り組みは、患者自身の努力と家族のサポートが鍵となります。リハビリテーションは一過性のものではなく、継続的なプロセスです。定期的な運動や専門的なリハビリプログラムを通じて、身体機能を維持・改善することが重要です。また、家族は患者の精神的な支えとなり、励ましや共に活動することで、リハビリへのモチベーションを高める助けになります。

例えば、日々の生活の中で簡単な運動を取り入れることで、リハビリ効果を持続させることができます。家族が共に体を動かすことで、楽しみながらリハビリを進められるでしょう。さらに、医療機関や介護施設とのコミュニケーションを密にし、最新のリハビリ手法やサービスについて情報を共有することも大切です。

最後に、リハビリを通じて得られる小さな成果を一緒に喜び合うことで、患者の自信を育むことができます。家族の支えがあれば、患者はより前向きにリハビリに取り組むことができるのです。このように、今後のリハビリへの取り組みは、患者と家族が共に歩む道であることを忘れないでください。

【パーキンソン病については、お気軽にご相談ください!】

◎ナーシングホームかんな

〒468-0014

愛知県名古屋市天白区中平3-209

営業時間 8:30〜17:30