2025.04.23

名古屋におけるパーキンソン病リハビリテーションの最新動向と実践方法

『パーキンソン病とは? – 基礎知識と症状の理解』

パーキンソン病は、神経系の進行性の疾患であり、主に運動機能に影響を及ぼします。この病気は、脳内のドーパミンを産生する神経細胞が減少することによって引き起こされ、震えや筋肉の硬直、運動の遅れ(無動)などの症状が現れます。これらの症状は個人によって異なり、進行度合いも様々です。

パーキンソン病の初期症状には、静止時の震えや、歩行時のバランスの不安定さが含まれます。また、表情が乏しくなる「マスク様顔貌」や、話し方の変化も見られることがあります。これらの症状は、日常生活に大きな影響を与えることがあり、患者とその家族にとって多くの不安をもたらします。

この疾患の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因や環境要因が関与していると考えられています。早期の診断と適切な治療は、症状の進行を遅らせ、生活の質を向上させるために重要です。名古屋地域においても、専門的なリハビリテーションが提供されており、患者がより良い生活を送るための支援が行われています。

『名古屋地域におけるリハビリテーションの重要性』

名古屋地域におけるリハビリテーションは、パーキンソン病患者にとって極めて重要です。リハビリは、日常生活の質を向上させ、症状の進行を遅らせる役割を果たします。特に名古屋では、専門施設が多く存在し、患者のニーズに応じた多様なプログラムが提供されています。

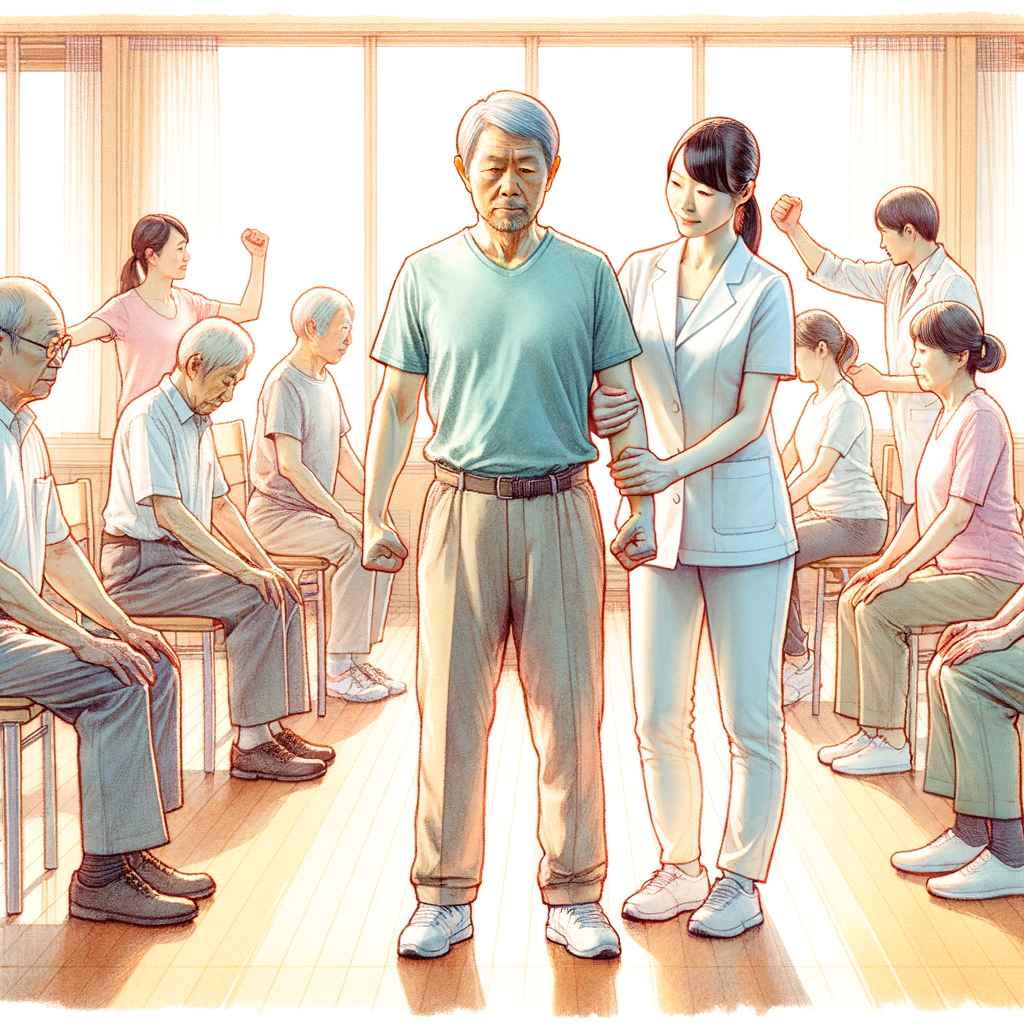

リハビリテーションの重要性は、患者の身体機能の維持だけでなく、精神的なサポートにも広がります。例えば、集団リハビリによって、患者同士の交流が促進され、孤独感の軽減やモチベーションの向上が見込まれます。さらに、地域の医療機関と介護施設が連携し、個々の症状に応じた専門的なアプローチが行われているため、より効果的なリハビリが実現しています。

したがって、名古屋地域におけるリハビリテーションは、パーキンソン病患者の生活の質を向上させるための不可欠な要素であり、今後もその重要性は高まるでしょう。地域の医療と介護の連携が一層強化されることで、リハビリを通じて患者の健康な生活を支援する取り組みが期待されます。

『病院と連携した介護施設の最新リハビリ手法』

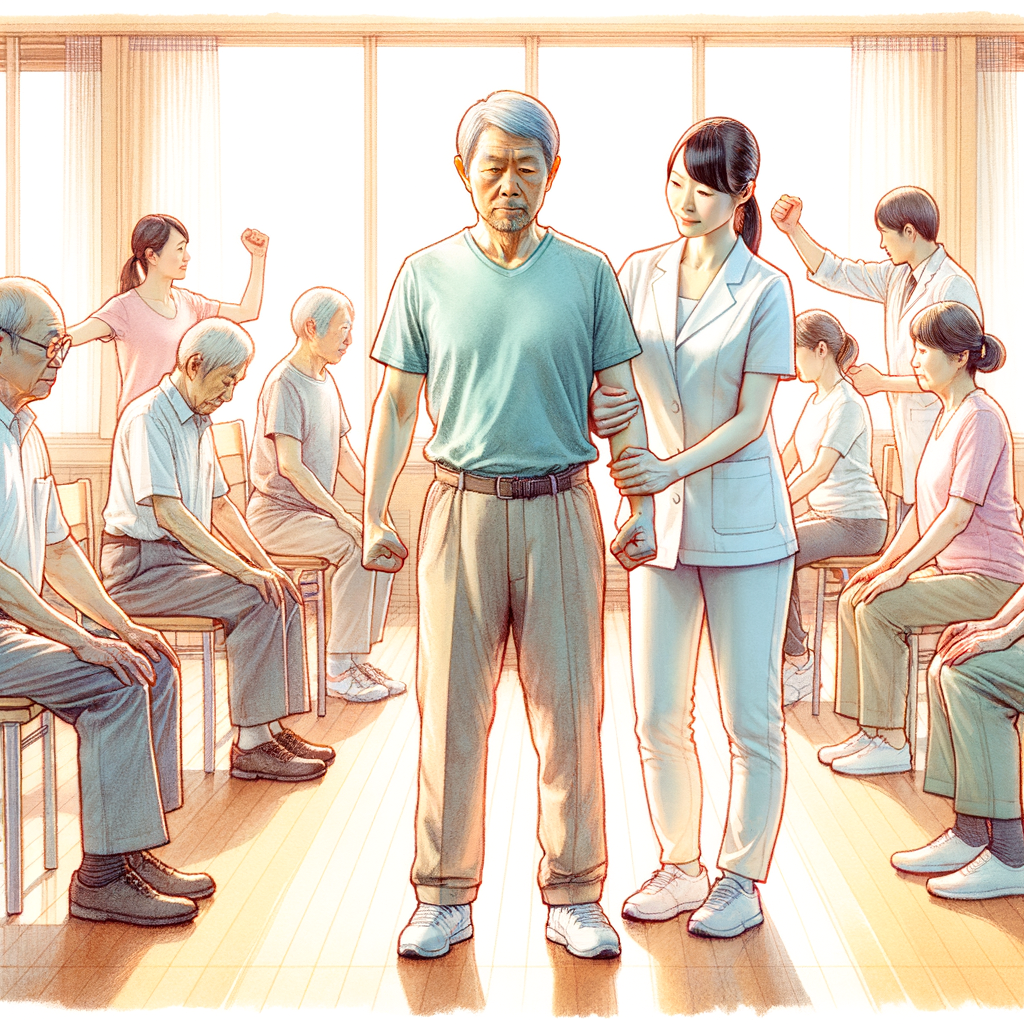

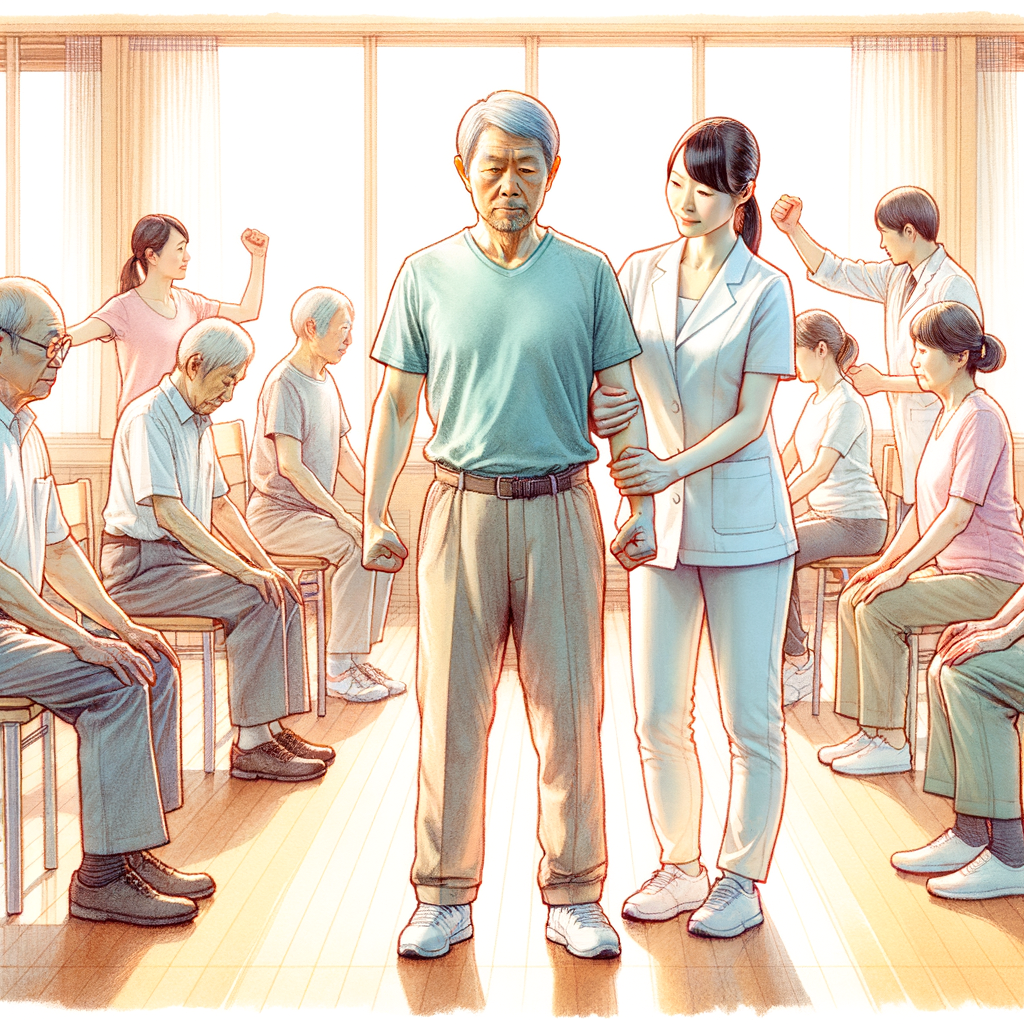

名古屋におけるパーキンソン病のリハビリテーションでは、病院と連携した介護施設が重要な役割を果たしています。これにより、医療と介護の一体化が進み、患者にとってより効果的なリハビリが提供されます。この連携の背景には、専門的な知識を持つ医療スタッフが介護施設でのリハビリプログラムを監修し、患者の状態に応じた個別のアプローチが可能であることがあります。

例えば、名古屋市内の医療機関と連携するナーシングホームでは、最新のリハビリ手法を取り入れ、患者の機能回復を目指しています。これには、運動療法、言語療法、作業療法などが含まれ、患者の症状や生活スタイルに合わせたプログラムが実施されます。特に、リハビリの成果を測定し、必要に応じてプログラムを調整することで、より効果的な治療が行われています。

また、介護施設内でのリハビリは、患者同士の交流を促進し、精神的なサポートも提供します。病院での治療と並行して、地域密着の介護施設が患者の生活の質を向上させるためには、こうした連携が欠かせません。このように、病院と介護施設の協力体制は、名古屋におけるパーキンソン病リハビリテーションの質を高める重要な要素となっています。

『LSVT BIG・LOUD療法とは?名古屋での実施施設と効果』

LSVT BIG・LOUD療法は、パーキンソン病患者に特化したリハビリテーション手法であり、動作の大きさと声の大きさを意識的に引き出すことを目的としています。この療法は、患者が日常生活での動作を改善し、コミュニケーション能力を向上させるために開発されました。

名古屋には、LSVT療法を実施する複数の医療機関やリハビリテーション施設があります。例えば、名古屋市内のいくつかの病院やナーシングホームでは、専門のスタッフによるLSVT BIG・LOUD療法を受けることが可能です。これにより、患者は個別のニーズに応じた訓練を受けられるため、より効果的なリハビリが期待できます。

この療法の効果は多岐にわたります。具体的には、動作のスムーズさや自立度が向上することが報告されており、患者の生活の質を大きく改善する要因となっています。また、声の大きさを意識することで、コミュニケーションが円滑になり、社会参加の機会も増えることが期待されます。

LSVT BIG・LOUD療法は、名古屋でのパーキンソン病リハビリの重要な手段の一つとして、多くの患者に支持されています。リハビリを通じて、自信を持って日常生活を送るための一助となるでしょう。

『名古屋式パーキンソン病継続リハビリモデルの紹介』

名古屋式パーキンソン病継続リハビリモデルは、患者が病院とナーシングホーム、自宅を行き来しながら、継続的にリハビリを受けられるように設計されています。このモデルの特徴は、医療機関との密接な連携を基盤にしている点です。患者は、医師やリハビリ専門職と定期的にコミュニケーションを取りながら、個々のニーズに合わせたリハビリプランを実施できます。

この継続的なリハビリモデルの大きな利点は、患者が生活の質を維持しやすく、症状の進行を遅らせることができる点です。例えば、名古屋市内の特定のナーシングホームでは、専門的なリハビリテーションプログラムが提供され、患者は自宅での生活を送りながらも、定期的に専門家の評価を受けることができます。

また、名古屋式モデルは、患者同士の交流を促進し、相互に支え合うコミュニティの形成にも寄与しています。リハビリを通じて得た経験や知識を共有することで、患者のモチベーションが向上し、リハビリの効果が一層高まるのです。このように、名古屋式パーキンソン病継続リハビリモデルは、患者にとって非常に有益なアプローチと言えるでしょう。

『症状別の個別リハビリ戦略 – 名古屋の専門施設に学ぶ』

パーキンソン病の症状は多岐にわたり、患者一人ひとりの状態に応じた個別のリハビリ戦略が重要です。名古屋の専門施設では、例えば、震えや動作の遅れ、筋力低下などの症状に対し、特化したプログラムを提供しています。これにより、患者は自分のペースでリハビリを進めることができ、日常生活の質を向上させることが期待できます。

リハビリの一環として、名古屋の施設では、作業療法士や理学療法士が連携し、患者の症状に合わせた運動療法を行っています。具体的には、歩行訓練やストレッチ、筋力トレーニングなどを組み合わせ、症状の改善を図ります。これらのアプローチは、患者が自立した生活を送るためのサポートとなります。

また、名古屋の専門施設では、症状別のグループセッションも行っており、患者同士が互いに励まし合い、情報交換をすることで精神的な支えとなります。個別のリハビリ戦略とともに、こうしたコミュニティの力も大切です。患者が継続的に取り組むことで、リハビリの効果が得られることを指摘しておきたいと思います。

『介護保険を活用したリハビリサービスの利用法』

介護保険を活用したリハビリサービスの利用法は、パーキンソン病患者にとって非常に重要です。まず、介護保険を通じて提供されるリハビリサービスは、患者の症状に応じた専門的なサポートが受けられるため、病状の進行を遅らせる効果があります。

具体的には、名古屋市内の医療機関やナーシングホームで、介護保険を利用したリハビリプログラムが充実しています。これにより、必要なリハビリを受けるための経済的負担が軽減され、多くの患者が適切なケアを受けることが可能です。また、介護保険を利用することで、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションのサービスを受けることができ、自宅での生活を支える重要な手段となります。

さらに、名古屋では地域密着のリハビリ施設も多く、患者に合わせた個別のプランを提案してくれます。これにより、患者は自分のペースでリハビリに取り組むことができ、支援を受けながら日常生活の質を向上させることができます。介護保険を効果的に活用することで、パーキンソン病の管理がよりスムーズになるでしょう。

『集団リハビリがもたらすコミュニティの効果』

集団リハビリは、パーキンソン病を抱える患者にとって、身体的な利益だけでなく、精神的な支えとなるコミュニティの形成にも寄与します。まず、患者同士が集まることで、同じ悩みや経験を共有し、孤独感が軽減されるのが大きなポイントです。このような交流は、互いに励まし合う機会を提供し、心理的な安定感をもたらします。

さらに、集団でのリハビリは、社会的なつながりを築く場としても重要です。名古屋では、地域の医療施設やリハビリセンターが主催する集団リハビリプログラムが数多く存在し、参加者は新しい友人を得たり、コミュニケーション能力を向上させたりすることができます。これにより、日常生活における楽しみやモチベーションが高まり、リハビリへの取り組みが促進されます。

加えて、集団リハビリでは、専門家の指導を受けながら、適切な運動やストレッチを行うことができるため、身体機能の維持・向上にも寄与します。これらの要素が相まって、集団リハビリは名古屋におけるパーキンソン病患者の生活の質を高める重要な役割を果たしています。

『自宅でできるリハビリ運動と日常生活の工夫』

自宅でできるリハビリ運動は、パーキンソン病患者の生活の質を向上させる重要な要素です。まず、日常生活に取り入れやすい簡単なストレッチや運動を行うことが、筋力の維持や柔軟性の向上に繋がります。例えば、座った状態での足踏みや、腕を大きく振る運動は、血行を促進し、体の動きをスムーズにします。

また、日常生活の工夫も大切です。例えば、家の中の動線を見直し、つまずきやすい場所をなくすことで、安全に移動できる環境を整えましょう。さらに、リハビリ運動を家族と一緒に行うことで、楽しく続けることができ、モチベーションを高めることができます。

このように、自宅でのリハビリ運動と日常生活の工夫を組み合わせることで、パーキンソン病の症状を緩和し、より充実した生活を送ることが可能です。ぜひ、日々の生活に取り入れてみてください。

『今後のリハビリテーションの展望と取り組みの重要性』

今後のリハビリテーションは、患者のQOL(生活の質)を向上させるために、より個別化されたアプローチが求められています。特にパーキンソン病のリハビリにおいては、症状の多様性に応じた対応が必要です。これにより、患者一人ひとりに最適なリハビリプランを提供することが可能になります。

例えば、名古屋の医療機関では、最新の研究に基づいた新たな治療法や技術が導入されています。LSVT BIG・LOUD療法のようなプログラムは、運動機能を改善するだけでなく、コミュニケーション能力の向上にも寄与しています。これにより、患者はより豊かで自立した日常生活を送れるようになるでしょう。

また、医療と介護の連携が強化されることで、患者のリハビリテーションの継続性が確保されます。自宅での支援と専門施設でのリハビリを組み合わせる名古屋式のモデルが、今後の標準となることが期待されます。このような取り組みを通じて、パーキンソン病患者への支援が一層充実し、彼らの生活がより豊かになるでしょう。

【パーキンソン病については、お気軽にご相談ください!】

◎ナーシングホームかんな

〒468-0014

愛知県名古屋市天白区中平3-209

営業時間 8:30〜17:30